Fosses à lisier : une menace silencieuse pour l’environnement

En Bretagne, les fosses à lisier menacent l’environnement en polluant les eaux. Malgré des normes strictes, les fuites et accidents persistent.

Lannion, Côtes d’Armor – Derrière une haie d’arbustes et entourée par deux grilles de sécurité, une fosse à lisier s’étend sur dix mètres de largeur. « Elle est cachée, comme ça, personne ne la voit », raconte Pascal*, agriculteur et propriétaire de l’exploitation. « Avant, il y a 50 ans, ces eaux-là partaient dans la nature. Aujourd’hui, on les récupère et on les utilise dans les champs, pour les cultures », se félicite-t-il.

Si la fosse de Pascal a une capacité maximale de 400 m³, les plus grosses peuvent contenir jusqu’à 3 000 m³ de déjection liquide d’origine animale et d’eaux usées de nettoyage. Elles sont particulièrement présentes dans les élevages porcins, souvent intensifs. Rempli de nitrates, une des formes de l’azote, ce lisier en décomposition à l’odeur d’œuf pourri est ensuite épandu sur les parcelles agricoles comme un engrais. À l’inverse, d’autres exploitations font vivre leurs bêtes sur de la paille, et créent ainsi directement du fumier sous forme solide.

Fin des aides pour les exploitant·es

En 2017, 400 000 litres de lisier se déversaient dans le Jaudy, rivière costarmoricaine, tuant des milliers de poissons sur treize kilomètres. En cause, l’effondrement du mur d’une fosse à lisier. En France, ces réservoirs sont soumis à une série de normes définies par les ministères. « [Ils] doivent par exemple être accompagnées d’un drainage autour, pour éviter que les remontées de nappes viennent fragiliser l’ouvrage en béton. Il y a aussi des réglementations qui imposent des plans de ferraillage pour assurer une solidité de l’ouvrage » expose Jean-Paul Hamon, chargé de missions Réglementation et directives nitrates à la Chambre de l’agriculture des Côtes-d’Armor. « Au fil du temps, ces obligations ont évolué et on retrouve aujourd’hui des fosses à lisier qui ne disposaient pas de ces obligations-là et qui peuvent présenter des risques que les nouveaux ouvrages n’ont pas ». Lui-même estime qu’environ 10 % des réservoirs pourraient ne pas être aux normes.

En 1993, un dispositif national a permis aux agriculteur·ices de remettre aux normes leurs fosses à lisier ou bien d’en construire de nouvelles. Ce « Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole » proposait un financement de 20 à 25 % des frais engagés. Une quinzaine d’années plus tard, les autorités ont stoppé les subventions, estimant que tou·tes les exploitant·es avaient eu le temps de remettre aux normes leurs fosses.

Aujourd’hui, si une fosse à lisier ne correspond plus aux normes, elle doit être reconstruite. « Il n’y a pas le choix, sinon, c’est fini. C’est comme quand tu te fais gauler parce que tu as bu, tu n’as plus de permis de conduire », compare Pascal. La destruction de sa fosse à lisier coûterait près de 30 000 euros, et 70 000 euros pour la reconstruire complètement.

Des risques de contamination de l’eau potable

Polluées par du lisier, les eaux peuvent transporter des bactéries potentiellement dangereuses pour l’humain dans les cours d’eau, telles que l’Escherichia Coli (ou E. Coli) ou encore des zoonoses, maladies infectieuses transmises par l’animal à l’homme.

En Bretagne, 75 % de l’eau potable provient des cours d’eau selon l’ARS. « Notre eau potable est donc forcément plus sensible, du fait qu’elle est de surface. Donc, évidemment, quand vous avez une telle pollution, il y a un impact sur les stations de pompage qui peuvent être situées en aval et qui doivent, la plupart du temps, arrêter de pomper », explique Estelle Le Guern, chargée de mission de l’association Eau et Rivières de Bretagne.

Au-delà des déversements accidentels de lisier, les pollutions sont aussi caractérisées par des « micro fuites », causées par des brèches dans les fosses ou des vannes défectueuses. Plus complexes à détecter, elles polluent les écosystèmes de façon diffuse. « Les micro fuites impactent le sol dans un premier temps, ensuite la nappe phréatique. Ça reste difficile à constater, mais je pense qu’il y en a beaucoup » assure Paul*, un pêcheur guingampais et ancien professionnel de l’agriculture.

Peu de conséquences judiciaires

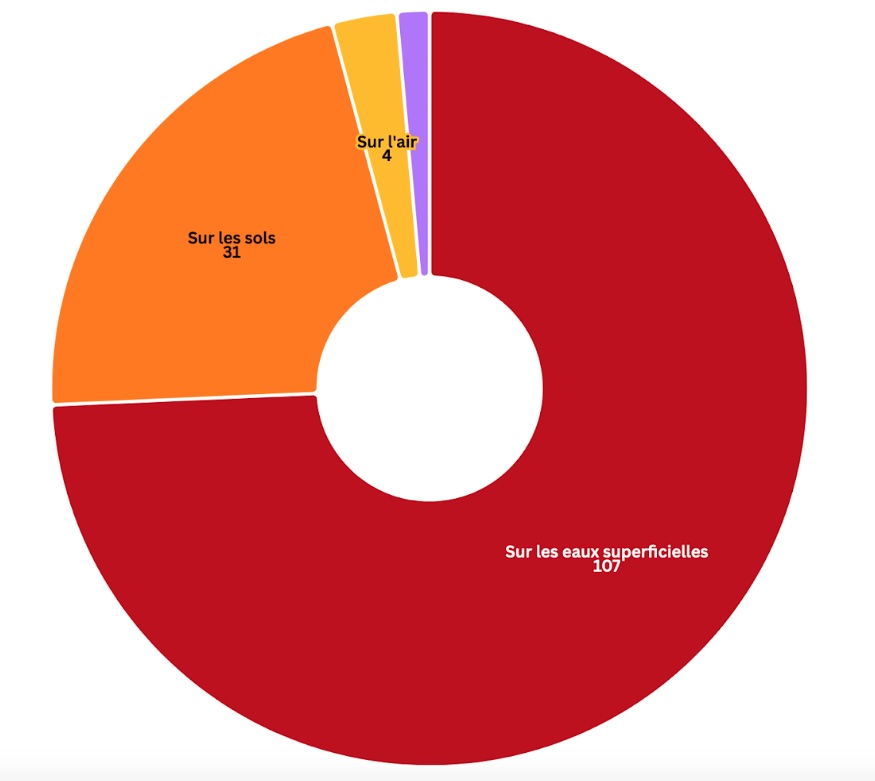

Pour les propriétaires, pas de principe de pollueur-payeur. « Les pollutions on sait où ça se passe, on sait d’où ça vient, on les signale, mais il ne se passe rien » déplore Paul. Pour 149 pollutions recensées en 2020 par une étude du BARPI, médiathèque interactive de référence en accidentologie industrielle, très peu font l’objet de poursuites judiciaires. Pourtant, des contrôles obligatoires doivent être effectués tous les cinq ans par les services de la Direction départementale de la protection de la population (DDPP) et la police de l’eau.

Selon la chargée de mission de l’association Eau et Rivières de Bretagne, « les condamnations ne sont pas à la hauteur du préjudice qui est constaté ». Estelle Le Guern estime qu’il faudrait rendre les sanctions et les contrôles « plus soutenus sur les exploitations » afin d’exiger davantage de rigueur aux agriculteur·ices pour rester dans le cadre fixé par la loi.

De leur côté, des exploitant·es dénoncent un manque d’accompagnement. En 2017, Jean-Michel Le Troadec, un agriculteur costarmoricain, s’était suicidé après que le mur de sa fosse à lisier ait cédé et entraîné une pollution du Jaudy.

Si la justice commence à condamner les agriculteur·ices pour des débordements de fosses ou des épandages illégaux, ce n’est pas le cas pour les fuites dites « accidentelles ». À ce jour, une seule condamnation abordée dans les médias : celle d’un exploitant mayennais dont la fosse n’était pas aux normes et présentait un trou, condamné à 30 000 € d’amende.

Contactés sur les cas de pollution en Côtes d’Armor, la DDTM, la préfecture des Côtes d’Armor et l’Office Français de la Biodiversité n’ont pas donné suite à nos sollicitations au moment de la publication de cet article.

*Ces prénoms ont été modifiés.

Pauline Chamignon, Margaux Houcine et Marine Lecocq