Bretagne : où sont passées les boulettes de mazout sur nos plages ?

Dans les années 1970, la Bretagne est régulièrement victime de marées noires et de dégazages illégaux en mer. Résultat : la population bretonne voit continuellement ses littoraux mazoutés. Or, plus aucune pollution massive aux hydrocarbures n’a été signalée depuis 2016. Le fruit de 45 ans de combats de la part des associations, des citoyens et des politiques pour faire baisser ces pollutions dans la Manche.

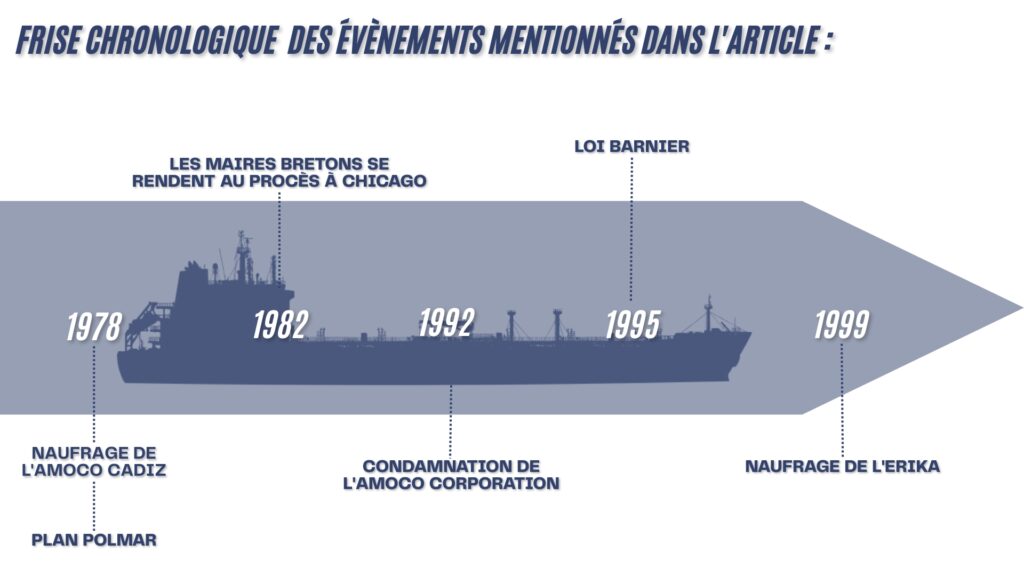

Le 16 mars 1978, le pétrolier Américain Amoco Cadiz, en provenance d’Arabie saoudite, arrive à hauteur des côtes bretonnes. À quelques kilomètres de l’île d’Ouessant, le tanker pris en pleine tempête rencontre un problème de gouvernail. Après trois tentatives de remorquage, le navire s’échoue face à Portsall, au nord de Brest. « Il est sept heures quand j’entends la nouvelle à la radio, se remémore Odile Guérin, habitante de Trébeurden, près de Lannion. J’ai su qu’on n’était pas préparé à ce qu’on allait vivre ». Le navire laisse s’échapper 220 000 tonnes de pétrole sur les côtes, provoquant la plus grosse marée noire de la décennie. Odile Guérin a alors 27 ans. Elle crée, dans l’auberge de jeunesse du village, la plus grosse clinique de soin d’oiseaux mazoutés des Côtes-d’Armor. Trois mois de travail sont nécessaires pour nettoyer les côtes, et 14 000 personnes sont mobilisées. « La gestion de la situation par l’État était complètement défaillante, déplore Odile Guérin. Ce sont d’abord les agriculteurs qui ont pompé le mazout, mais c’est surtout grâce aux militaires qu’on a pu s’en sortir ».

En 1978, un plan d’intervention spécialisé, nommé Polmar pour pollution-marine, est instauré à la suite du naufrage. Il permet de déclencher l’action des secours, et considère pour la première fois l’impact environnemental de la pollution en milieu marin. Le long des côtes bretonnes, le rail d’Ouessant est créé. Il organise trois voies de circulation maritime : les navires transportant les cargaisons dangereuses empruntent alors la voie la plus éloignée des côtes, selon leur sens de circulation.

Six mois après la catastrophe, 92 communes bretonnes se réunissent au sein d’un syndicat mixte, nommé par la suite Vigipol, pour fédérer les collectivités victimes. « On pensait que c’était perdu d’avance, se souvient Odile Guérin. C’est Alphonse Arzel, le maire de Ploudalmézeau qui a dit “on ne va pas se laisser faire, on y va pour l’exemple” ». En 1982, les maires bretons se rendent alors à Chicago pour poursuivre la maison-mère du navire pollueur, la Standard Oil of Indiana. C’est la première fois qu’une procédure est initiée à l’encontre d’une personne morale en tant que pollueur devant la juridiction américaine. En 1984, la société devenue Amoco Corporation est désignée responsable de l’accident. Le 24 janvier 1992, l’Amoco Corporation est condamnée à verser l’équivalent de 34 millions d’euros aux communes bretonnes, et 159 millions d’euros à l’État français.

Naufrage de l’Amoco, père d’une prise de conscience politique

Dans les années 1970, la circulation des pétroliers est encore peu encadrée : pour réduire le temps et le coût de leurs trajets, les navires passent à proximité des côtes. Les dégazages sauvages sont alors monnaie courante dans la Manche. Odile Guérin se remémore les boulettes de mazout, principal symptôme visible des pollutions marines volontaires : « On en retrouvait tous les jours, sous les pieds des enfants qui jouaient sur les plages ». Le nettoyage des cuves des pétroliers se fait discrètement en mer, faute de surveillance et d’installations permettant aux navires de vider leurs cuves au port, dont seuls Brest et le Havre sont équipés en France.

Le naufrage de l’Amoco Cadiz sert de cas d’école pour impulser plus de contrôle dans la Manche. À l’époque, la décision de remorquer un bateau en danger incombe au commandant de bord. « Il y avait un remorqueur militaire, le Malabar, qui était du côté de l’île de Noirmoutier, explique Odile Guérin. Il aurait pu arriver à temps, si l’alerte avait été donnée plus rapidement par le capitaine de l’Amoco Cadiz.» Depuis, la décision de solliciter un remorquage en mer dépend du Préfet maritime, pour éloigner toute préoccupation économique d’un sauvetage. Des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage sont également installés le long des côtes. « On a des équipes qui sont constamment en lien avec le capitaine et l’armateur lorsqu’une pollution d’un navire est détectée », détaille Alban Simon, porte-parole de la Préfecture maritime de l’Atlantique.

L’échouement de l’Amoco Cadiz chamboule jusqu’à la législation nationale. En 1995, la loi Barnier établit le principe du pollueur-payeur : elle admet la responsabilité pénale des personnes morales pour des dommages causés à l’environnement et reconnaît le statut de victime environnementale.

À l’abordage des navires pollueurs

Malgré ces réformes importantes, le 12 décembre 1999, le pétrolier maltais Erika s’échoue au large du Finistère et libère 20 000 tonnes de fioul. Ces pollutions à répétition poussent alors les législateurs et les syndicats à redoubler de rigueur. Les peines d’emprisonnements des capitaines de navires responsables de dégazages sauvages sont considérablement alourdies, et les collectivités territoriales se portent partie civile pour les préjudices environnementaux sur leur territoire. « Nous avions la politique d’attaquer automatiquement les rejets illicites, explique Laurine Lebrun, juriste pour le syndicat mixte Vigipol. Entre 2000 et 2016, une cinquantaine d’enquêtes ont été menées ». Enfin, les bateaux traversant la Manche sont obligés de déclarer la nature de leur cargaison aux autorités britanniques ou françaises.

Les sanctions législatives lourdes et les obligations internationales semblent avoir porté leurs fruits. La Bretagne n’a plus connu de marées noires et de dégazages sauvages dans ses eaux depuis bientôt 10 ans. La preuve qu’une justice environnementale sévère et systématiquement appliquée fonctionne.

Isya Okoué Métogo & Pierre Jagline